Présentation

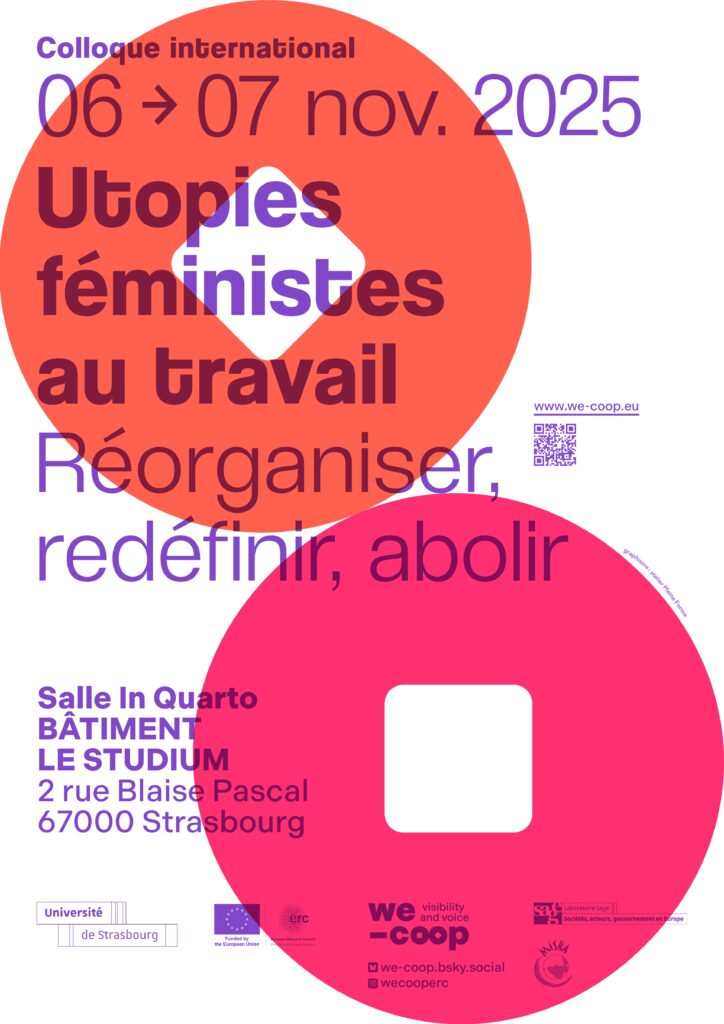

Utopies féministes au travail

Réorganiser, Redéfinir, Abolir

Jeudi 6 et vendredi 7 novembre 2025, 8h30-18h

Université de Strasbourg

Salle In Quarto, bâtiment Le Studium

2 rue Blaise Pascal — Strasbourg, France

S’y rendre

ENTRÉE LIBRE ET OUVERTE À TOUS•TES

En anglais et français, avec sous-titres simultanés

La table ronde et la conférence plénière ont été enregistrées !

> https://www.canalc2.tv/video/17034

Conférencière invitée :

Jessica Gordon-Nembhard, Professor of Community Justice and Social Economic Development, Department of Africana Studies, John Jay College, CUNY

Autrice de Collective Courage: A History of African American Cooperative Economic Thought and Practice (Philadelphia: Pennsylvania University Press, 2014).

Invitées table ronde :

Katia GENEL, Professeure de philosophie, Sophiapol, Université Paris Nanterre

Maud SIMONET, Directrice de recherche en sociologie au CNRS, Laboratoire IDHE.S Nanterre

Résumé du colloque :

Bien que les utopies féministes aient fait l’objet d’un corpus de recherches important, notamment dans le domaine littéraire, le paradigme spécifique du travail au sein de ces expériences et imaginaires a reçu une attention limitée.

L’objectif de ce colloque est d’explorer dans quelle mesure et de quelles manières le travail (à la fois comme lieu d’oppression et d’émancipation) sert de paradigme dans la construction d’utopies féministes.

Les utopies liées à la sphère du travail, et leur contenu politique repris au sein de certaines théories critiques du travail, s’inscrivent en particulier dans le patrimoine du socialisme utopique. Bien qu’il ait été marqué par des influences féministes radicales, éphémères et souvent oubliées, ainsi que par un matrimoine aujourd’hui mis en lumière par la recherche en histoire, les constructions politiques de « ce que le travail pourrait devenir » restent largement façonnées par des figures telles que Fourier, Owen ou Saint-Simon.

Pourtant, les critiques féministes ont largement mis en évidence en sciences sociales les définitions androcentriques du travail, élargissant le champ à des cadres théoriques alternatifs. Malgré ces critiques, le développement historique du capitalisme – avec sa division du travail genrée et racialisée (entre autres) – peut certainement encore aujourd’hui être considéré comme dystopique, un « mauvais lieu », conduisant certaines penseuses féministes à rejeter l’idée d’égalité dans un tel contexte.

Ce colloque mobilisera alors le concept d’utopie pour sa fonction centrale : « confronter le problème du pouvoir » en décalant les perspectives et en introduisant « un sens du doute qui fait voler l’évidence en éclat » (Ricoeur). Tout en affirmant la nécessité de l’utopie dans la pensée critique, nous soulignons également l’importance, dans la construction utopique, de tenir compte des politiques d’émancipation dans leur multiplicité. Par conséquent, nous accepterons les conceptions de l’utopie à la fois comme un outil critique réflexif et comme un outil heuristique de transformation sociale. Trois modes de construction utopique pourront être envisagés : 1. Réorganiser le travail ; 2. Redéfinir le travail ; 3. Abolir le travail

Publication :

Nous prévoyons de publier les communications les plus pertinentes sous la forme d’un livre en anglais en open access avec un éditeur renommé sur le thème Feminist Utopias at Work.

Programme

Conférencière plénière

Building Co-Op Utopias: Black American Women Cooperators’ Journeys

Jessica GORDON-NEMBHARD

Professor of Community Justice and Social Economic Development, Department of Africana Studies, John Jay College, City University of New York (CUNY)

Jeudi 6 Novembre 2025, 17h-18h

Salle In Quarto, bâtiment Le Studium, Université de Strasbourg

La vidéo est également accessible sur la chaîne de l’Université de Strasbourg : https://www.canalc2.tv/video/17034

* * * *

Jessica GORDON-NEMBHARD

Professor of Community Justice and Social Economic Development, Department of Africana Studies, John Jay College, City University of New York (CUNY)

CONFÉRENCIÈRE INVITÉE

Auteure de l’ouvrage Collective Courage : A History of African American Cooperative Economic Thought and Practice (2014), et admise en 2016 au Cooperative Hall of Fame des États-Unis, Jessica Gordon- Nembhard, Ph.D., est professeure en justice communautaire et développement socio-économique au sein du département d’études africaines du John Jay College, City University of New York.

Prof. Gordon-Nembhard est une économiste politique de renommée internationale, dont les travaux portent sur l’économie coopérative, le développement économique communautaire, les inégalités raciales de patrimoine, l’économie solidaire, l’économie politique des populations noires, l’éducation populaire à l’économie et les approches communautaires de la justice.

Lauréate de nombreux prix dans les domaines de l’économie sociale et des études coopératives, elle est membre du Conseil pour l’économie coopérative de la NCBA/ CLUSA (National Cooperative Business Association / Cooperative League of the USA), du Comité de recherche coopérative de l’Alliance Coopérative Internationale, et elle est également enseignante associée à la Rutgers University School of Management and Labor Relations. Elle est chercheuse associée au Centre for the Study of Co-operatives de l’Université de la Saskatchewan (Canada), et collaboratrice à l’International Centre for Co-operative Management de la Sobey School of Business, à la St. Mary’s University (Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada).

Jessica Gordon-Nembhard a également siégé au conseil d’administration de l’Association of Cooperative Educators, a été chercheuse invitée au Center on Race and Wealth de l’université Howard, et a été présidente de la National Economic Association, dont elle reste membre.Il lui tient également à cœur son rôle de mère de Stephen et Susan, et de grand-mère de Stephon, Hugo, Ismaél et Gisèle Nembhard.

Table ronde

Où en sont les critiques féministes du travail ?

Avec:

Katia GENEL, Professeure de philosophie, Sophiapol, Université Paris Nanterre

Maud SIMONET, Directrice de recherche en sociologie au CNRS, Laboratoire IDHE.S Nanterre

Modération : Ada REICHHART, Professeure junior de sociologie, Université de Strasbourg

Vendredi 7 novembre, 16h45–18h

Salle In Quarto, bâtiment Le Studium, Université de Strasbourg

La vidéo est également accessible sur la chaîne de l’Université de Strasbourg : https://www.canalc2.tv/video/17035

* * * * *

Katia GENEL

Professeure de philosophie, Sophiapol, Université Paris Nanterre

INVITÉE TABLE RONDE

Agrégée de philosophie, Katia Genel a rédigé une thèse sur la question de l’autorité dans l’École de Francfort, menée à l’Université de Rennes 1 et en co-tutelle avec l’Institut für Sozialforschung à l’Université de Francfort/Main. Directrice adjointe du Centre Marc Bloch à Berlin de 2019 à 2022, elle travaille sur la philosophie allemande, la philosophie sociale et politique, notamment la théorie critique, l’épistémologie des sciences sociales, et plus récemment sur les théories féministes et les philosophies du travail.

Auteure de nombreux articles et ouvrages, Katia Genel a co-dirigé Le sujet du travail. Théorie critique, psychanalyse et politique aux Presses Universitaires de Rennes (2022) ainsi que Croisements critiques. Actualité de l’École de Francfort aux éditions Le Bord de l’Eau (2023).

Après une Habilitation à Diriger des Recherches en philosophie soutenue en 2024 intitulée « Approches critiques : du social au politique, et retour », elle publie en cette fin d’année un ouvrage analysant la catégorie de labeur au prisme des théories féministes : L’oubli du labeur. Arendt et les théories féministes du travail, éditions Klincksieck (oct. 2025).

* * * * *

Maud SIMONET

Directrice de recherche en sociologie au CNRS, Laboratoire IDHE.S Nanterre

INVITÉE TABLE RONDE

Inspirés des analyses féministes du travail domestique, les travaux de Maud Simonet portent sur les formes de travail invisibles ou peu reconnues, en particulier sur les activités aux frontières de l’engagement citoyen et du travail gratuit.

Lauréate de la médaille de bronze du CNRS en 2017, elle est l’auteure de nombreux articles et ouvrages sur le travail bénévole, l’engagement citoyen et la notion de « workfare », dont certains s’inscrivent dans une démarche comparative entre la France et les États-Unis. Elle a publié en particulier Travail gratuit: la nouvelle exploitation ? aux éditions Textuel (2018) et L’imposture du travail. Désandrocentrer le travail pour l’émanciper aux éditions 10/18(2024), ainsi que très récemment les résultats d’une enquête sur le travail volontaire pendant les Jeux Olympiques : (In)volontaires aux JO: Récit d’un conflit du travail gratuit, Textuel, 2025.

En 2025, Maud Simonet a coorganisé un colloque intitulé « Actualités du travail reproductif : attaques et ripostes » et a contribué à l’impulsion d’un nouveau réseau de recherche international autour du travail reproductif.

Comité scientifique

Nous sommes ravi.e.s d’accueillir comme membres du comité scientifique :

Sylvaine Bulle, Professeure de Sociologie, EHESS

Pascale Devette, Professeure de Science Politique, Université de Montréal

Maria Ines Fernandez Alvarez, Adjoint Professor in Social Anthropology, Universidad de Buenos Aires

Jessica Gordon-Nembhard, Professor of Community Justice and Social Economic Development, CUNY

Bernard E. Harcourt, Professor of Law and Political Science, Columbia University

Pascale Molinier, Professeure de Psychologie Sociale, Université Sorbonne Paris Nord

David Paternotte, Professeur de Sociologie, Université Libre de Bruxelles

Ada Reichhart, Professeure Junior de Sociologie, Université de Strasbourg

Maud Simonet, Directrice de Recherche en Sociologie, CNRS, IDHE-S

Comité d’organisation

Fanny Gouel, Assistante de recherche au sein de WE-COOP, diplômée de l’EHESS

Ada Reichhart, Professeure Junior de Sociologie, Université de Strasbourg

Argumentaire

Utopies féministes au travail

Réorganiser, Redéfinir, Abolir

Bien que les utopies féministes aient fait l’objet d’un corpus de recherches important, notamment dans le domaine littéraire (Bartkowski, 1989 ; Halberstam, 2011 ; Jackson, 2020 ; Lillvis, 2017 ; Bammer, 1992 ; Peel, 2002 ; Vakoch, 2021), le paradigme spécifique du travail au sein de ces expériences et imaginaires a reçu une attention limitée. L’objectif de ce colloque est d’explorer dans quelle mesure et de quelles manières le travail (à la fois comme lieu d’oppression et d’émancipation) sert de paradigme dans la construction d’utopies féministes. Nous considérerons les utopies à la fois comme théories et expériences sociales, en nous concentrant en particulier sur leurs processus de réorganisation, de redéfinition et d’abolition du travail. Ce faisant, nous souhaitons mettre en lumière une « constellation » de brèches permettant d’aborder, depuis les perspectives féministes, l’expérience négative du travail dans le contexte du capitalisme en particulier (Adorno, 1990).

Par « approches féministes », nous entendons l’ensemble des recherches réflexives qui analysent « le genre comme une structure organisatrice et une matérialité vécue affectant tous les sujets genrés dans la société », et qui s’appuient en particulier sur l’intersectionnalité comme « un outil politique central » pour explorer la diversité des rapports de pouvoir (Kiguwa, 2019 ; Collins, 2019). Ce colloque vise à explorer la construction d’utopies féministes en tenant compte des luttes qui émergent de la multiplicité des rapports de pouvoir consubstantiels aux rapports sociaux de genre, y compris (mais sans s’y limiter) ceux liés aux catégories de race, d’ethnicité, de sexualité, de classe, de handicap ou encore d’âge, tout en mettant en avant les perspectives et expériences marginalisées du travail en particulier.

Les utopies liées à la sphère du travail, et leur contenu politique repris au sein de certaines théories critiques du travail, s’inscrivent en particulier dans le patrimoine du socialisme utopique (Abensour, 2013ab, 2016abc ; Buber, 2016 ; Engels, 2021 ; Lallement, 2009 ; Renault, 2016 ; Reichhart, 2019 ; Riot-Sarcey, 1998). Des figures majeures comme Saint-Simon, Fourier ou Owen ont cherché à associer travail et idéaux d’émancipation. Leurs réflexions s’articulaient alors autour d’une question centrale, formulée par Miguel Abensour : « comment constituer l’association ? » (2013a, p. 52). Bien que le socialisme utopique ait été marqué par des influences féministes radicales, éphémères et souvent oubliées (Taylor, 1993), ainsi que par un matrimoine aujourd’hui mis en lumière par la recherche en histoire (Fayolle & Matamoros, 2023 ; Lallement, 2019, 2022), les constructions politiques de « ce que le travail pourrait devenir » restent largement façonnées par l’héritage de ces « maîtres rêveurs » (Abensour, 2013a).

Pourtant, les critiques féministes ont largement mis en évidence en sciences sociales les définitions androcentriques du travail, élargissant le champ à des cadres théoriques alternatifs tels que celui de la théorie de la reproduction sociale (Arruzza, 2016 ; Bhattacharya, 2017 ; Brenner & Laslett, 1991 ; Ferguson, 2019 ; Glenn, 1992 ; Vogel, 2013) et celui du travail du care (Gilligan, 1983 ; hooks, 2018 ; Molinier, 2020 ; Tronto, 2013). D’autres courants, notamment issus du Black Feminism, ont décentré les perspectives majoritairement blanches et situées du point de vue des classes moyennes et supérieures, en mettant en lumière des systèmes d’oppression jusque-là passés sous silence, tels que le travail forcé (Davis, 2019 ; Glenn, 1992 ; Morgan, 2004) et les dynamiques Nord/Sud (Parreñas, 2015 ; Khader, 2019). D’autres chercheur·euse·s ont attiré l’attention sur des formes de travail non reconnues, comme le travail émotionnel (Durr & Harvey Wingfield, 2011 ; Hochschild, 2012 ; Illouz, 2007), le travail gratuit (Banks, 2020 ; Simonet, 2018), et des formes de travail majoritairement conçues comme illégitimes (par exemple, le porn work, Berg, 2021). Malgré ces critiques, le développement historique du capitalisme – avec sa division du travail genrée et racialisée (entre autres) – peut certainement encore aujourd’hui être considéré comme dystopique, un « mauvais lieu », conduisant certaines penseuses féministes à rejeter l’idée d’égalité dans un tel contexte (voir par ex. Lonzi, 1974).

L’utopie est souvent considérée comme une notion imbriquée dans des significations contradictoires, oscillant entre le rejet des configurations de domination (négation) et la proposition de formes alternatives de vie (anticipation et imagination). En suivant Jacques Rancière, cette contradiction peut être surmontée en envisageant l’utopie comme une double négation : le non-lieu (utopie) d’un non-lieu (réalité présente à dépasser), où la construction utopique ne consiste pas à fuir la réalité, mais à la confronter (2016). Plus récemment, l’usage de l’utopie dans les sciences sociales a été contesté en raison de sa polarisation entre « théorie idéale » et « théorie réaliste », entre « utopies fortes » et « utopies faibles », exigeant soit trop, soit trop peu (Chrostowska & Ingram, 2016 ; Levitas, 1990). Un débat qui a par exemple été dépassé en sociologie par la proposition d’Erik Olin Wright d’examiner les « utopies réelles » (2010).

Ce colloque mobilisera alors le concept d’utopie pour sa fonction centrale : « confronter le problème du pouvoir » en décalant les perspectives et en introduisant « un sens du doute qui fait voler l’évidence en éclat » (Ricoeur, 1986). Tout en affirmant la nécessité de l’utopie dans la pensée critique (Stahl, 2023), nous soulignons également l’importance, dans la construction utopique, de tenir compte des politiques d’émancipation dans leur multiplicité (Allen, 2015). Par conséquent, nous accepterons les conceptions de l’utopie à la fois comme un outil critique réflexif et comme un outil heuristique de transformation sociale. Trois modes de construction utopique pourront être envisagés :

1. Réorganiser le travail

Les utopies féministes se sont attachées à développer des modes alternatifs d’organisation du travail, en reconfigurant la relation entre l’individu et le collectif. Critiquant le modèle patriarcal et capitaliste du travail reproductif qui rompt les liens entre « lesbiennes et femmes qui s’identifient comme femmes », Audre Lorde a par exemple théorisé une politique de « l’interdépendance des différences mutuelles », nous permettant de revenir à de véritables « visions de notre avenir » (2018). D’autres scénarios féministes encouragent des formes de coopération ou de solidarité comme principes alternatifs d’organisation sociale, en particulier dans la sphère du travail, en opposition à l’individualisme et à la compétition (Cago, 2020 ; Federici, 2018 ; Harcourt, 2024 ; Mohanty, 2003 ; Salem, 2019).

Parmi les questions soulevées : quelles utopies féministes de réorganisation du travail (y compris de sa négation) ont été théorisées ou expérimentées ? En quoi celles-ci reconfigurent les valeurs et relations sociales ? Dans quelle mesure les modèles utopiques féministes de réorganisation du travail redéfinissent-ils les rôles et assignations de genre traditionnels ? Sur quelles justifications ces discours et/ou expériences ont-ils été contestés ? Dans quelle mesure ont-ils été développés au détriment d’autres groupes sociaux et/ou conduit à la reconduction de rapports de pouvoir ?

2. Redéfinir le travail

Les critiques féministes ont proposé de transformer notre rapport au travail par la valorisation de valeurs morales alternatives à celles qui sont au cœur du système capitaliste (Gilligan, 1983). À cet égard, les utopies féministes ont imaginé des configurations politiques où les relations sociales sont gouvernées par des principes de soin, mettant en avant la reproduction comme une forme centrale de travail. Les perspectives éthiques de l’écoféminisme ont décrit quant à elles des utopies où le travail est reconnu comme une activité mutuelle à réaliser en harmonie entre les humains, les non-humains et l’environnement (Cuomo, 1998). D’autre part, et dans des cadres différents, certaines recherches queer ont contesté le paradigme reproductif, y compris dans le geste même de la construction utopique (Muñoz, 2009).

Parmi les questions soulevées : de quelle(s) manière(s) les utopies féministes ont-elles redéfini le travail et les frontières construites par le système de valeurs capitaliste : entre travail/loisir, privé/public, gratuit/rémunéré, soin/utilitaire, humain/non-humain, sale/propre, rationnel/émotionnel ; etc. ? Dans quelle mesure les redéfinitions du travail peuvent-elles permettre une politique émancipatrice collective ? Comment l’organisation du travail capitaliste et androcentrique est-il déjà confronté ici et maintenant dans les multiples redéfinitions subversives du travail développées dans l’exercice quotidien du travail ?

3. Abolir le travail

Posant la fin du travail comme un horizon utopique, la politiste américaine Kathi Weeks s’oppose par exemple aux courants féministes qui ont implicitement encouragé une éthique capitaliste du travail (2011). De plus, elle propose de réactualiser l’abolitionnisme de la famille des années 1970, soulignant comment l’institution de la famille et le travail reproductif sont des lieux centraux d’oppression et de compétition de genre (Weeks, 2023 ; Lewis, 2022). D’autres propositions visant à réduire et redistribuer le travail reproductif ont imaginé des utopies post-travail, notamment à travers la technologie et la robotisation de la sphère domestique (Hester & Srnicek, 2023. Pour des arguments contraires, voir Fortunati, 2018). Ces imaginaires abolitionnistes féministes confrontent typiquement l’émergence dystopique de la figure de la « trad-wife » et son incarnation des divisions et stéréotypes de genre, ou des idéaux masculinistes de la « valeur travail ».

Parmi les questions soulevées : comment les utopies féministes ont-elles défini et justifié l’abolition du travail sous ses multiples formes ? Dans quelle mesure et de quelle manière ont-elles proposé des alternatives à l’éthique capitaliste du travail ? À l’inverse, comment les utopies centrées sur le travail ont-elles oublié ou exacerbé les luttes liées aux rapports sociaux de genre ?

Soumettre une communication

Le colloque accueille les contributions en sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie, théorie critique, théorie politique et sociale, science politique, philosophie, etc.), qu’elles portent sur la théorie ou des pratiques expérimentales. Les contributions exploreront le contenu politique et les implications des utopies féministes qui repensent le rapport au travail, entendu au sens large et tel qu’il est organisé sous le capitalisme. Nous accueillerons également des contributions provenant d’un éventail plus large de disciplines, y compris les domaines littéraire, historique et économique.

Les contributions peuvent se faire en anglais ou en français.