Journée d’affichage à Strasbourg sur plus de 30 sites du colloque « Utopies féministes au travail. Réorganiser, redéfinir, abolir ».

Journée d’affichage à Strasbourg sur plus de 30 sites du colloque « Utopies féministes au travail. Réorganiser, redéfinir, abolir ».

Près de 10 000 brochures envoyées à toutes les Scop de France.

– Fanny Gouel – Juillet 2025 – temps de lecture : 7 minutes

Dans le monde de la recherche en France, on peut entendre de plus en plus le terme de « recherche participative », que ce soit au sein de laboratoires universitaires, dans des bureaux d’associations, d’entreprises ou dans la fonction publique.

La « recherche participative » (abrégée « RP »)[1] s’inscrit dans une nébuleuse d’appellations : « recherche-action participative » (RAP) [2], « recherche collaborative » (RC) [3], « recherche et développement » (R&D), « enquête sociale » [2,4], « sciences citoyennes », « sciences participatives », « écologie des savoirs » [5], etc.

Or, même si ces termes peuvent être synonymes et donc parfois interchangeables, ils désignent aussi un positionnement nettement différent en fonction des personnes qui les emploient et de ce qui est sous-entendu en termes d’approches scientifiques (épistémologie* 1 ) et de pratiques de recherche (méthodologie* 2 ).

Il y a donc un intérêt à approfondir la question – épistémologique* – de ce que sont les recherches participatives, effectivement plurielles.

Cette question permet aussi de clarifier notre approche spécifique au sein du projet de recherche WE-COOP.

Globalement, une recherche participative désigne une enquête produisant des connaissances scientifiques (ou savoirs) avec des personnes concernées par le sujet étudié.

______________________________

En sciences sociales, les connaissances sont situées dans un contexte social et historique et s’inscrivent donc souvent dans un paradigme* 3 interprétatif.

Autrement dit, les observations et analyses effectuées dans le réel (ou « terrain » d’enquête) sont sujettes à interprétation de la part des chercheur•ses via des comparaisons, de potentielles controverses et des échanges réflexifs* 4 (c’est-à-dire : réfléchir à son propre positionnement, individuel et collectif, au sein de l’enquête).

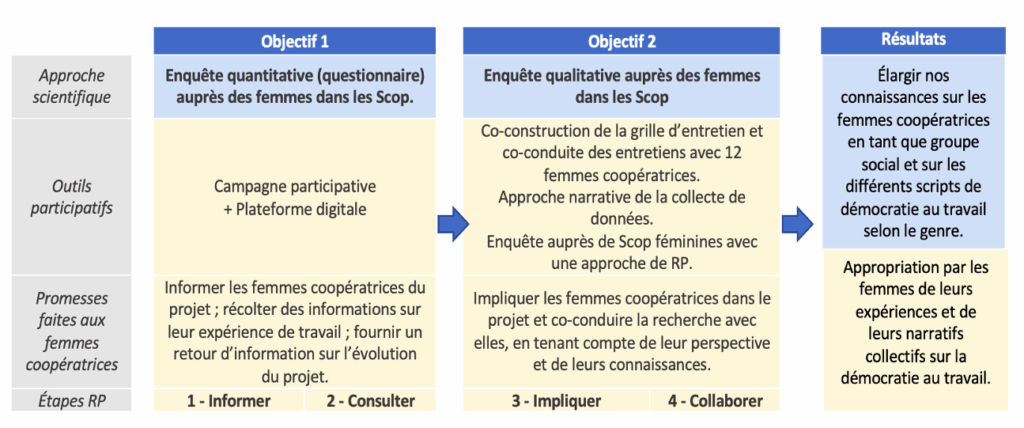

En recherche participative, nous pouvons déterminer différents degrés de participation allant du simple partage d’informations à la collaboration pour co-produire des connaissances.

Le projet WE-COOP, propose par exemple quatre degrés de participation en s’inspirant de l’échelle de l’Association Internationale pour la Participation Publique (IAP2) [6] :

Le partage de l’information et la transparence concernant une enquête scientifique est le degré 0 de la participation tout en étant le socle essentiel pour permettre cette dernière.

Les personnes concernées par l’enquête peuvent ainsi suivre l’avancée de la recherche et éventuellement poser leurs questions ou contacter l’équipe de recherche.

Les personnes concernées commencent à devenir des « participant•es » lorsque leurs avis sont récoltés pour répondre à certains besoins de l’enquête scientifique.

C’est le cas par exemple lors d’une demande de participation à un questionnaire de recherche.

Ce degré de participation rend les personnes concernées plus actives dans la démarche de recherche.

Elles sont impliquées directement dans l’enquête, c’est-à-dire qu’elles commencent à faire partie de l’équipe de recherche, leur parole et expérience sont écoutées et prises en compte dans la construction de l’enquête.

Enfin, on entre réellement dans un processus de co-production des connaissances lorsqu’une collaboration s’effectue entre les scientifiques (ou chercheur•es professionnel•les) et les participant•es non-académiques (ou co-producteur•trices [3], chercheur•es profanes [1], chercheur•es-acteur•trices [2]) qui travaillent alors ensemble au sein de l’enquête et où les décisions sont communes.

De plus, une enquête désigne tout un processus de recherche et se déroule en plusieurs et nombreuses étapes allant du choix du sujet à la restitution des résultats.

Effectuer une recherche participative collaborative, et ce tout au long du projet, peut donc être très exigeant.

Aujourd’hui en France, il est peu réaliste que les participant•es puissent s’investir autant que les chercheur•es dans l’ensemble du processus de recherche.

C’est pourquoi des chercheuses au Québec préfèrent par exemple utiliser le terme de « coproductrices à la recherche au lieu de cochercheuses » reconnaissant que les participant•es ne peuvent pas s’investir dans tous les « moindre détails » de la recherche, « de la planification à son financement » [3 p. 4]. C’est un exemple de réflexivité* qui permet de prendre conscience des contours de leurs RP.

En somme, l’intensité du degré de participation varie nettement en fonction des contraintes inhérentes à l’enquête scientifique ainsi que la vision et les finalités qui y sont attendues.

À partir des années 1970’ dans différentes régions du monde, et en particulier des Suds, des collectifs de recherche appellent à « briser le monopole dans la production de connaissances » [1].

En quelques mots, il est critiqué que la recherche soit produite qu’au sein d’universités occidentales qui prétendent détenir une approche neutre, objective et donc universelle alors qu’elles n’invitent pas en son sein une pluralité de vécus. Plus précisément, elles ne donnent pas la parole aux groupes structurellement opprimés et/ou marginalisés tel•les que les femmes, les autochtones, les personnes non-blanches, les paysan•nes, les ouvrier•ères.

Cette approche raisonne avec « l’épistémologie* féministe du point de vue situé » qui commence à être défendue à cette même époque par des penseuses, à commencer par Dorothy Smith puis par Sandra Harding ou encore Dona Haraway.

Ces dernières stipulent que toutes les connaissances sont situées. En effet, les perspectives des personnes qui pratiquent la recherche scientifique sont façonnées par leurs expériences sociales et politiques. Or, il est impossible de s’extraire entièrement de notre condition sociale. Il est donc préférable d’en être conscient•es, de faire preuve de réflexivité* et de faire de la recherche avec une pluralité de points de vue. Cette approche permet une meilleure compréhension du sujet et améliore ainsi la production de connaissances tout en favorisant l’appropriation de celles-ci.

C’est ainsi qu’émergent les dites : « recherches participatives radicales » [1].

Le terme « radicales » permet de mettre en évidence la volonté de transformer profondément la recherche en revendiquant un changement, à la racine, des rapports de pouvoir et des manières de concevoir et faire de la recherche. Ce sont des RP qui s’expérimentent « par le bas », avec les premier•ères concerné•es et dans un rapport souhaité d’égal à égal. Elles diffèrent bien-sûr en fonction des contextes mais souhaitent également prendre en compte l’expérience dans son ensemble, c’est-à-dire avec son registre sensible, oral et subjectif : on parle alors de « savoirs expérientiels » [3].

Enfin, ce sont des recherches voulues « non-extractivistes ». Au contraire de recherches qui récoltent (ou « extraient » rappelant alors une perspective coloniale) des données au sein de communautés sans retour et retombée positive envers elles, ces RP souhaitent construire des bénéfices réciproques et permettre la production de connaissances utiles selon et pour les groupes sociaux concernés.

En résumé, les RP radicales répondent à deux principes concrets :

Ainsi, les RP radicales souhaitent répondre à des enjeux et préoccupations scientifiques, éthiques mais aussi politiques comme en témoignent plus particulièrement le deuxième principe.

Le projet de recherche WE-COOP est financé par une bourse ERC strating grant (2023-28) du Conseil de Recherche Européen.

Ce financement pose la contrainte de construire un projet de recherche en amont pour candidater et n’a donc pas été co-construit dès le départ avec les personnes concernées par l’enquête, c’est-à-dire les coopératrices de Scop françaises.

Aujourd’hui, en été 2025, nous sommes trois à travailler pleinement sur le projet. Cette équipe WE-COOP souhaite progressivement s’agrandir et expérimenter une recherche participative en quatre étapes incrémentales. Ces dernières ont été développées en introduction ci-dessus et sont mises en évidence dans le tableau ci-dessous :

Figure : Étapes de la recherche participative élaborées à partir de l’échelle de l’International Association for Public Participation [6]. – Projet WE-COOP

Cette enquête souhaite atteindre une collaboration avec des coopératrices de Scop au moment de la phase qualitative, qui débutera en 2026.

Il est souhaité que des « coopératrices volontaires », comme appelées actuellement, viennent co-construire la grille d’entretien et co-conduire des entretiens.

Cette démarche aspire à répondre à des questionnements que se pose directement ce groupe social, d’horizontaliser les rapports entre le monde universitaire et les travailleuses en Scop et faciliter l’appropriation par ces travailleuses de leurs récits et de leurs engagements.

Nous sommes déjà conscientes que, même si les déplacements seront entièrement défrayés pour les coopératrices, toutes ne peuvent pas se proposer pour des raisons matérielles (emploi-du-temps, argent ; etc.). Nous devons de plus faire attention aux écueils du travail gratuit, autrement-dit que les participant•es ne se sentent pas utilisé•es et gardent leur pouvoir d’agir.

Nous souhaitons avancer dans l’enquête en étant conscientes de ses contours ou limites et faire preuve de réflexivité chemin faisant.

Au moment où j’écris, nous sommes dans la phase quantitative (objectif 1, cf. tableau) et un questionnaire est en train d’être diffusé auprès des femmes dans les Scop.

Une phase de test consultatif auprès d’une dizaine de coopératrices a été organisé pour améliorer le questionnaire. Si au départ il était question d’organiser un moment convivial de restitution à l’Université de Strasbourg, ce projet a été abandonné en raison du manque de temps des testeuses, malgré leur motivation. L’enjeu de la temporalité (mêlé à celui du coût) émerge alors et complexifie largement la mise en place d’une RP.

Des discussions plus longues ont cependant été organisées avec trois d’entre elles, une au téléphone et deux en présentiel. Ces réponses ont été utiles pour améliorer le questionnaire et réfléchir à des points difficiles de l’enquête comme la question de la hiérarchie officielle ou « non-dite » dans les Scop.

Pour des raisons d’anonymisation, les questionnaires des testeuses ont été supprimés – c’est pourquoi l’’équipe WE-COOP n’a pas souhaité élargir le groupe de la consultation afin de maximiser le nombre de réponses pour l’enquête réelle. Finalement, au 15 juillet 2025, nous avons récolté déjà plus de 1600 réponses, bien plus qu’escompté.

Merci beaucoup d’avoir lu jusqu’ici !

Nous espérons que cette note réflexive a permis de clarifier ce que peuvent être des recherches participatives ainsi que de mieux comprendre notre démarche.

Il y aurait encore beaucoup d’éléments à détailler et mettre en débat.

Si vous avez des questions, commentaires, partage d’expérience, réserves, n’hésitez pas à écrire ci-dessous et ouvrir une discussion.

There are no questions matching your query or you do not have permission to read them.

[1] Godrie, Baptiste, Maïté Juan, et Marion Carrel. 2022. « Recherches participatives et épistémologies radicales : un état des lieux ». Participations 32 (1): 11‑50.

[2] Corsani, Antonella, 2020. Chapitre 5. L’enquête sociale comme co-recherche pour l’action. Dans : Chemins de la liberté Le travail entre hétéronomie et autonomie. Éditions du Croquant. p.147-186.

[3] Gervais, Myriam, Sandra Weber, et Caroline Caron. 2018. « Guide pour faire de la recherche féministe participative ». Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

[4] Lasida, Elena, Michel Renault, Marianne de Laat, et Bruno Tardieu. 2022. « Le savoir de l’expérience de la pauvreté. Étude à partir d’une recherche participative sur « les dimensions de la pauvreté avec les premiers concernés » ». Participations 32 (1): 93‑125.

[5] Santos, Boaventura de Sousa, João Arriscado Nunes, Maria Paula Meneses, et Isabelle Mullet-Blandin. 2022. « Ouvrir le canon du savoir et reconnaître la différence ». Participations 32 (1): 51‑91.

[6] International Association for Public Participation (IAP2). 2024. Spectrum of Public Participation.

https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/pillars/iap2_spectrum_2024.pdf

Présenté par Ada Reichhart,

pour l’ouvrage Handbook of Forgotten Institutions au colloque international « Forgotten Institutions. Utopian Archives and Democratic Futures »,

organisé par Sara Gebh, post-doctoral fellow au sein du projet de recherche ERC « Prefiguring Democratic Futures. Cultural and Theoretical Responses to the Crisis of Political Imagination » (principal investigator: Oliver Marchart).

Quand? Du 28 au 30 novembre 2024

Où? Université de Vienne, Autriche

Communication présentée par Ada Reichhart,

dans le cadre du colloque « Ethnographies de la démocratie radicale »,

organisé par Federico Tarragoni (Professeur de sociologie politique – Université de Caen/IUF), Pascale Devette (Professeur adjointe de science politique – Université de Montréal), Yohan Dubigeon (Maître de conférences en sciences de l’éducation – Université Saint Étienne), Audric Vitiello (Maître de conférences en science politique – Université de Tours).

Quand? Du 6 au 7 novembre 2024

Où? Université de Caen, France

Communication présentée par Ada Reichhart,

dans le cadre du colloque interdisciplinaire « Le « sens du travail » : enjeux psychiques, sociaux et politiques de l’activité ».

Quand? Du 3 au 4 octobre 2024

Où? CNAM, Paris

Communication présentée par Ada Reichhart,

dans le cadre du congrès « Gender(ed) Labor »,

organisé par la Société Suisse d’Études Genre (SSEG).

Quand? Du 14 au 15 septembre 2023

Où? Université de Lausanne (UNIL), Lausanne, Suisse

Communication présentée par Ada Reichhart,

dans le cadre du colloque « New Work – New Problems? Gender Perspectives on the Transformation of Work », organisé par le Gender Studies Committee of the Swiss Sociological Association et Lucerne University of Applied Sciences and Arts (LUASA).

Quand? Du 7 au 8 septembre 2023

Où? Lucerne, Suisse

https://www.hslu.ch/de-ch/soziale-arbeit/agenda/veranstaltungen/2023/09/07/new-work-2023